青年は“奇道”を目指す~新刊『詰碁・32の奇題』から

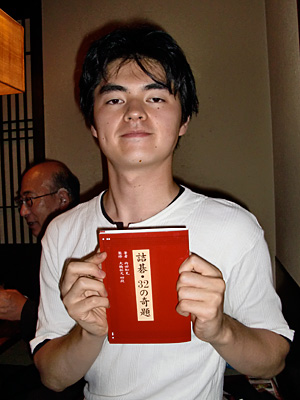

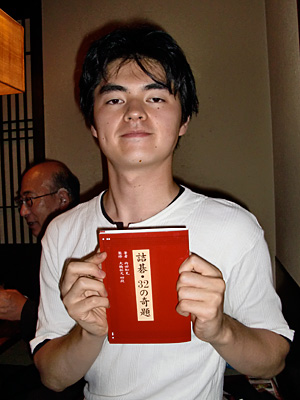

プロ棋士への道を志した6年間の修行に終止符を打ち、現在は帝京大学医療技術学部で柔道整復学科という聞き慣れない勉学に勤しんでおられる内田知見(ともみ)さん(右写真:この10月で22歳)が、ちょっと見には“奇妙奇天烈”、常識などはかなぐり捨てたかけがえのない詰碁本を出版された。碁に明け暮れながら少年から青年への階段を駆け上がった院生生活の合い間に創り貯めてきた作品はどれ一つを取ってみてもアマの気まぐれの産物ではない。プロ棋士の中でも、極上の難解詰碁づくりではおそらく張棋聖と双璧をなすと言われる大橋拓文四段が監修した傑作ぞろいだ。9月の千寿会に顔を出された内田青年から同書を見せてもらったので、この場をお借りしてご紹介させていただきたい。

プロ棋士への道を志した6年間の修行に終止符を打ち、現在は帝京大学医療技術学部で柔道整復学科という聞き慣れない勉学に勤しんでおられる内田知見(ともみ)さん(右写真:この10月で22歳)が、ちょっと見には“奇妙奇天烈”、常識などはかなぐり捨てたかけがえのない詰碁本を出版された。碁に明け暮れながら少年から青年への階段を駆け上がった院生生活の合い間に創り貯めてきた作品はどれ一つを取ってみてもアマの気まぐれの産物ではない。プロ棋士の中でも、極上の難解詰碁づくりではおそらく張棋聖と双璧をなすと言われる大橋拓文四段が監修した傑作ぞろいだ。9月の千寿会に顔を出された内田青年から同書を見せてもらったので、この場をお借りしてご紹介させていただきたい。

まず目を引かれるのは、表紙カバー全体を碁盤に見立てて構成する壮大な盤上詰碁。右下から時計回りに逃げた白石が再び右下に戻って生還するまで、総手数百数十手(十九路盤換算、数え間違えそうなのであいまいに記します)にも及ぶ波乱万丈はほんの誘い水。引き込まれるようにページをめくれば、内田さんを2年間ほど内弟子に迎えた日本棋院棋士・高林拓二六段が発刊に寄せた文章が味わい深い。そのさわりを以下につまみ食いさせていただこう。

「エーッ、そんな手は碁に有り得ないだろう」というような奇想天外の妙手あり、愚形に愚形が重なるような奇手、妙手あり、かと思えば華麗な手筋あり。また第二問の如く、いろいろ考えさせておいて、その挙句、初手が味わい深い一手等々、驚きと衝撃の連続技にノックダウン寸前であります。(中略)

アマの皆さんは斯くの如き難問、奇問、珍問と本気で付き合うことはないでしょう。余程ヒマと時間があり、何が何でも強くなりたい人以外は、五分か十分かけて出来なければ答を見られたらよいのです。それで十分楽しめて力がつくと思います。

囲碁という広大無辺の宇宙を、石の生き死にという小さな空間に圧縮して、その玄妙、不可思議な世界に触れ、一転して味わい深く何とも慎み深い営みを感じさせ人生の奥行をしばし垣間見る心地がするかもしれません。

是非とも、盤上に並べて味わって戴きたいと思います。

そして我がご贔屓棋士の一人でもある大橋四段の監修の言葉がまたすばらしい。こちらは全文を(一部表現をいじらせていただきました)。

本書の最も革命的な点は、これまで「囲碁という生命の“一つの細胞”であった詰碁」から独立し、「囲碁と詰碁は“兄弟”なんだよ」ということを示したところにあります。

今までは、実戦的な問題ほどいい問題だとされてきました。しかし本書では「1-一」や「団子」など、実戦では有り得ない形が数多く出てきます。まさに、ここが重要です。ルールは一緒ですが、打ち碁とまったく違う世界を見せてくれるところに本書の価値があります。

収められている問題の難易度はかなり高く、プロも一筋縄では解けないでしょう。しかし大事なことは、この奇抜な形が織り成す新鮮な筋に感動することです。楽しみながら読み進めてください。

この本が詰碁、ひいては囲碁(打ち碁)の新たな可能性を示す第1歩になることを祈ります。(以上で引用終わり)

百聞は一見に如かず。一問だけでもお見せしたいところだが、それは野暮だろう。32問を石数で見ると最少15は例外。ほとんどは30以上、最も多いものは61(数え間違えたらごめんなさい)。詰め上がりまでの手数は…これはやめておきましょう。

千寿会が引けた後の当日の飲み会では、内田さんへの質問が雨あられ。近親者は誰も碁をたしなまなかったのに内田少年は10歳(平成11年)の時、啓示を受けたように碁に惹かれ、父親に連れて行ってもらった地元(栃木)の碁会所の席亭にかわいがられてめきめき上達。同13年に日本棋院院生、同17年に高林プロの内弟子となる。しのぎを削った仲間は安藤和繁、安西伸彰、奥田あやといったプロ棋士の面々。自身は詰碁創作にのめり込み、同19年に棋士への道を断念した。「自分はもともと“奇手”、“妙手”といった手を好み、そうした詰碁を解いたり集めたりするのが趣味になり、やがて自分でも作るようになった」と、本書あとがきに内田さんは記している。

当日の飲み会には3人の女性が参加された。中でも先頭を切って質問を浴びせたのは『囲碁梁山泊』の編集など主に関西を拠点に囲碁界関連した仕事を精力的にこなされている長谷川かなみ女史。内田さんはモーツァルトが好きで、勉強が忙しいので女性付き合いとはご縁がまるでないことなどをいつの間にか聞き出されていたようだ。写真もたくさん撮っておられたから、近いうちにどこかの雑誌に紹介されるのではないか。

内田さんは引き締まった長身痩躯、目がキリッとすがすがしく俳優にしたいぐらいの男前。酒はあまり嗜まないようだが、魚でも野菜でもバリバリ食って傍目にも気持ちがいい。古だぬきの私には、彼が現代まれに見るストイックな好青年であることは一目でわかる。その彼が取り憑かれているのは世間の大多数が選択する「常道」ではない。彼はそれを本書の最終ページに、「奇道」と揮毫してくれた。

亜Q

(2010.9.23)

もどる

プロ棋士への道を志した6年間の修行に終止符を打ち、現在は帝京大学医療技術学部で柔道整復学科という聞き慣れない勉学に勤しんでおられる内田知見(ともみ)さん(右写真:この10月で22歳)が、ちょっと見には“奇妙奇天烈”、常識などはかなぐり捨てたかけがえのない詰碁本を出版された。碁に明け暮れながら少年から青年への階段を駆け上がった院生生活の合い間に創り貯めてきた作品はどれ一つを取ってみてもアマの気まぐれの産物ではない。プロ棋士の中でも、極上の難解詰碁づくりではおそらく張棋聖と双璧をなすと言われる大橋拓文四段が監修した傑作ぞろいだ。9月の千寿会に顔を出された内田青年から同書を見せてもらったので、この場をお借りしてご紹介させていただきたい。

プロ棋士への道を志した6年間の修行に終止符を打ち、現在は帝京大学医療技術学部で柔道整復学科という聞き慣れない勉学に勤しんでおられる内田知見(ともみ)さん(右写真:この10月で22歳)が、ちょっと見には“奇妙奇天烈”、常識などはかなぐり捨てたかけがえのない詰碁本を出版された。碁に明け暮れながら少年から青年への階段を駆け上がった院生生活の合い間に創り貯めてきた作品はどれ一つを取ってみてもアマの気まぐれの産物ではない。プロ棋士の中でも、極上の難解詰碁づくりではおそらく張棋聖と双璧をなすと言われる大橋拓文四段が監修した傑作ぞろいだ。9月の千寿会に顔を出された内田青年から同書を見せてもらったので、この場をお借りしてご紹介させていただきたい。